上线短短两月

已获1亿月度活跃用户

成为历史上增长最快的

面向消费者的应用

ChatGPT是啥?

不同于以往的AI形象

ChatGPT可以结合上下文语境

用拟人语气和你互动

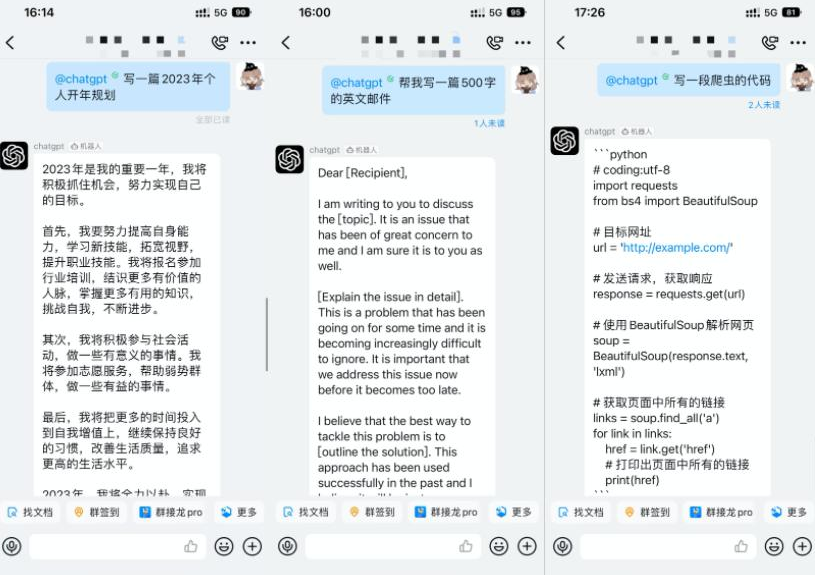

甚至可以

写代码、写脚本、写作业、写论文

制定商业提案

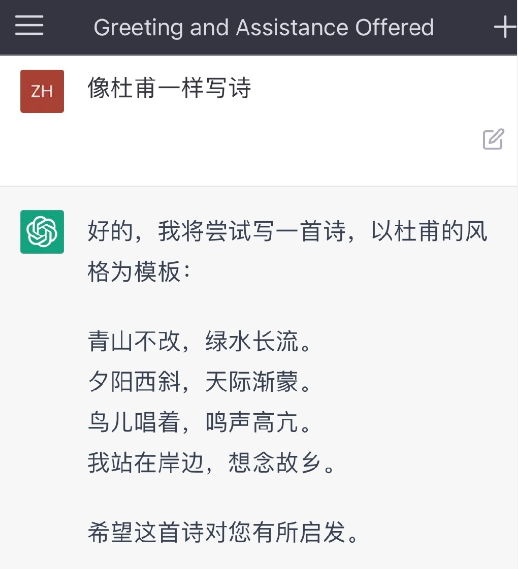

创作诗歌、故事

甚至检查程序错误

都变得易如反掌……

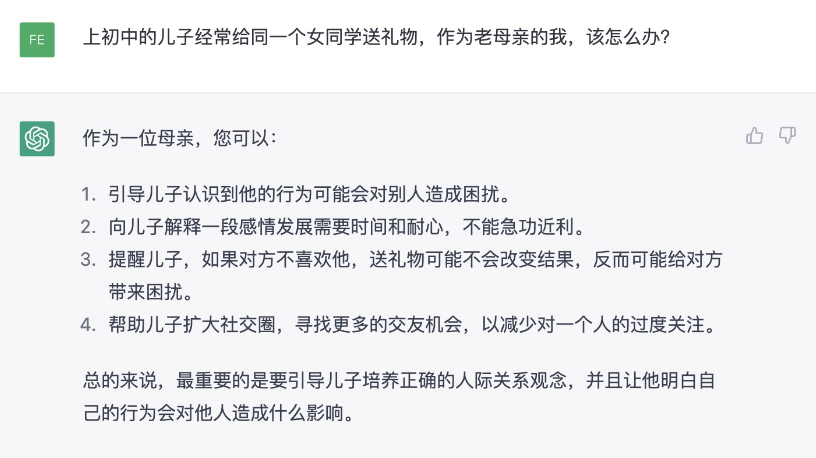

有人让它解答生活中的难题

它说

↓↓

互联网巨头纷纷出手

腾讯科技(深圳)有限公司申请的“人机对话方法及装置”专利可完成人机对话,大大提高了机器对用户复杂表述及表述容错的应答能力;

阿里巴巴集团控股申请的“一种人机对话装置及其实现人机对话的方法”可实现了人机对话过程,提高了对用户意图识别的准确率;

华为技术有限公司申请的“人机对话方法以及对话系统”专利可识别用户异常行为进行回复。

8日晚间,阿里巴巴一名资深技术专家对外爆料,阿里达摩院正在研发类 ChatGPT 的对话机器人,目前已开放给公司内员工测试。

何晓冬表示,相较于传统聊天机器人,京东的场景更加垂直,必须解决用户的问题,更加聚焦于任务型多轮对话,考量的是对话的精准度、客户的满意度,满足成本、体验、价格、产品、服务等要素的要求。

何晓冬表示,ChatGPT是第一款真正意义上的人工智能原生的产品,就像第一款iPhone(苹果公司手机产品),一出来就展现出高完整度,高体验性,高平台性。

他表示,就像之前有诺基亚等做过智能手机,但只是功能手机或者PC(个人电脑)操作系统的延伸,直到iPhone出来,iOS(苹果操作系统)、手机产品、生态的一体化,集成当前最新的系列技术,不带任何旧包袱,让大众眼睛一亮,看到了真正的移动时代的形态。

何晓冬称,ChatGPT最大的创新在于文本内容生成,ChatGPT通过交互式对话来逐步理清用户的意图。尤其是一些比较复杂的意图,ChatGPT能够几轮的人机交互,让用户讲清楚诉求,ChatGPT也能完全理解用户意图并给出相应的回答,“整个交互体验流畅度非常好,再配合ChatGPT文本生成的高完整度,体验就到达了一个阈值,到了一个令人惊艳的水平”。

他提到,从技术角度上,相较于之前大量使用无监督深度学习算法,ChatGPT模型背后的算法和训练过程更加新颖,创新性的使用了半监督学习算法,尤其ChatGPT把生成的文本模型更加“组织化”,何晓冬认为,这是非常大的技术创新。

京东是加速AIGC(人工智能技术生成内容)和ChatGPT规模化落地的最佳场景。ChatGPT继AlphaGo(第一个战胜围棋世界冠军的人工智能机器人)之后又一里程碑事件,市场调查机构Gartner预测,2030年以人机交互为代表的AIGC市场规模将超过万亿人民币。

他表示,京东云旗下言犀人工智能平台,将依托自身10余年智能对话经验的积累,加上在京东零售、物流、金融、健康等各业务的多年实践,日均千万次智能交互,未来借助ChatGPT等相关技术成果,将加速我国在人工智能的应用落地。

ChatGPT为何爆火?

“就自身性能还有接受度而言,ChatGPT在商业上是个里程碑。” 梁正说,谷歌等巨头纷纷跟进,是因为看到了从1到100、1000、10000的放大窗口,提供商业服务的前景都打开了。ChatGPT诞生已经三个月,为什么现在反倒热度更高了?在它刚出来的时候,圈内说这比以前好用,但没有谁真正像现在一样重视它。谷歌等企业加码投资,也是今年才发生,因为它们看到市场机会就来了。

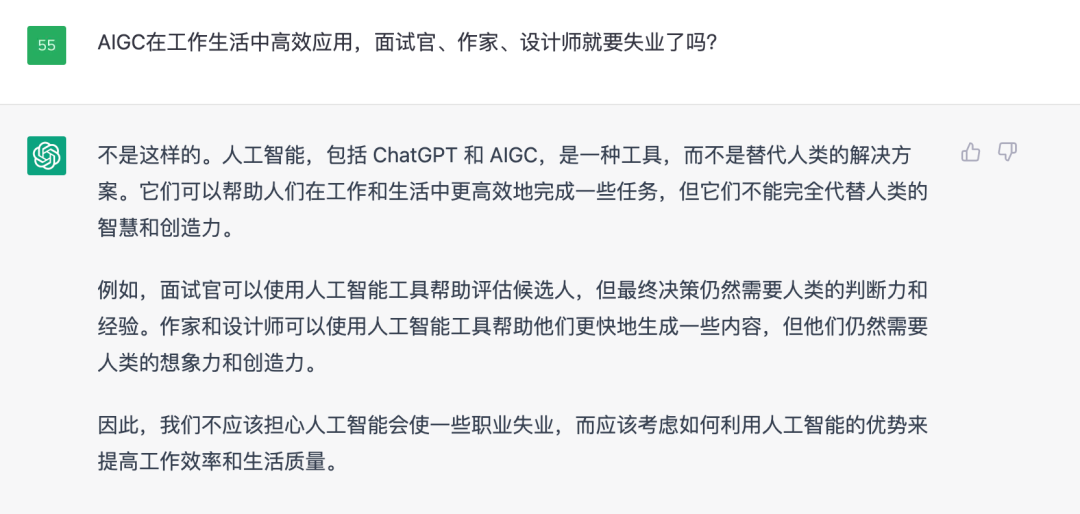

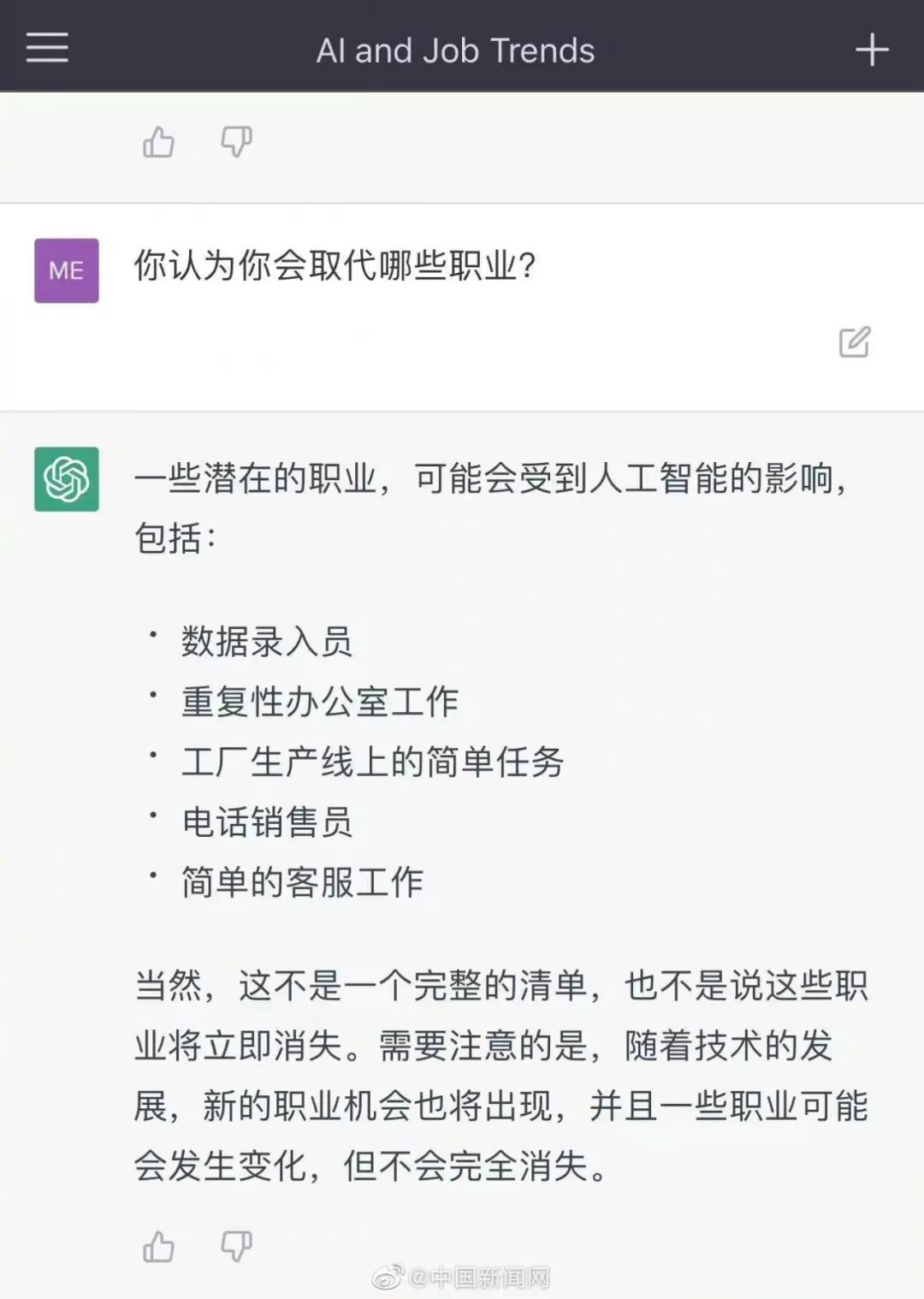

ChatGPT会抢谁的“饭碗”?

面对ChatGPT,各大商业巨头在焦虑,普通人也有担忧。很多人担心,ChatGPT其强大的能力,是否会取代一些职业,比如程序员、作家、画家等。

我们应当秉持怎样的态度,看待这种技术革新?关于这个问题,ChatGPT又是怎么回答呢?

不必对AI升级过度恐慌

常怀远虑是人之常情,但无限度的失业焦虑实属多余。

人工智能本就是人类智慧的产物,其运行基础是人类高度的想象力与创造力,解决问题更绕不开设计者给定的程序框架。就拿ChatGPT来说,受制于模型训练方式,其数据无法实现实时更新。这也意味着,脱离了人的控制,这一系统对2021年之后的信息一概不知。

而从更大视野来看,历史上的数轮创新浪潮从来没有淘汰人类,也并未导致大规模失业,反而使劳动需求空前增加。比如,机器虽然部分替代了人工耕种,却也围绕农业机械催生并联通了制造、维修等上下游行业,每个行业都包含大量的工作岗位;“电脑普及后,80%的人即将失去工作”的预言并未成真,反倒是数字经济、平台经济在今天如火如荼。从这个角度上说,未来的AI也许会像人类一样完成很多任务,但取代任务并不意味叫板人类,只会再次释放人类智慧的潜在能力。

对待新技术,相比于杞人忧天,更值得思考的是如何规避滥用等现实问题。毕竟,人工智能产业正逐渐告别野蛮生长,而其背后暗含的数据隐私、算法偏见、伦理失范等治理困境,才是智能化转型带来的现实挑战。

着眼于此,世界多国已相继发布针对人工智能技术的监管法规,我国也先后落地《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》等文件,既明确了顶层治理框架,也为相关行业划定了发展红线。说到底,科技创新并非发生于社会真空之中,人工智能的发展方向取决于治理理念的高度,让符合社会规范的制度得以落地实施,才能让人工智能更加安全、可靠地服务人类。

(来源:中国新闻网、央视新闻、北京日报、中国基金报 编辑:汤静)

请输入验证码