10月10日,备受关注的2018年和2019年两届诺贝尔文学奖一同在瑞典揭晓,波兰作家Olga Tokarczuk、奥地利作家Peter Handke获奖。而今年直到该奖项得主的名单正式宣布前,中国网友们最关注的仍然是一位神秘的作家残雪。

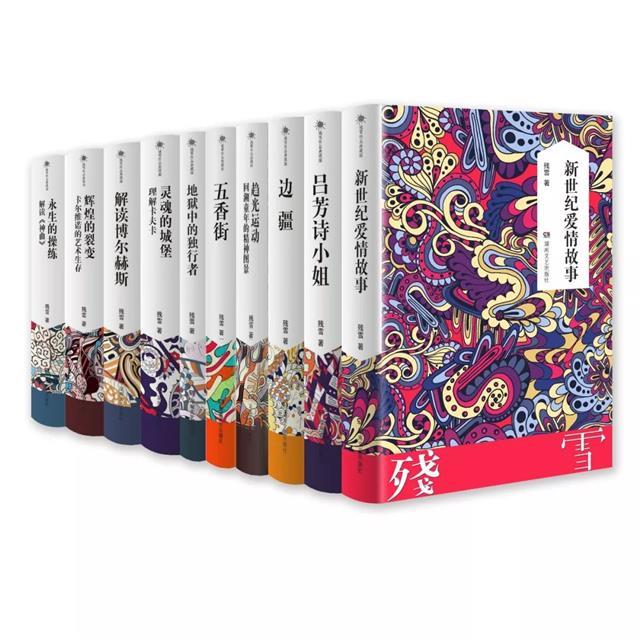

作家残雪

因为每届诺奖文学奖公布前,英国某博彩公司的赔率榜,总是会引起网友的关注竞猜。这一次中国作家残雪、余华等位列其中,在竞猜赔率榜上,残雪一度高居第三位(赔率榜单每日有变化),超过余华。

余华为中国读者所熟知,相反,大多数中国人都没有读过残雪的作品,不知道“残雪”是谁。在微博上,“中国作家残雪是谁”成为热门话题,近2亿人关注阅读。加上朋友圈的转发,成为这几天最大热门。

她的作品很难读懂,但人物语言情节有她独一无二之处

残雪火了,她的作品大多数都是由湖南文艺出版社出版的。从2009年开始,青年编辑陈小真开始编辑发表残雪的作品,十年来,残雪与陈小真建立了很深的信任。

因为诺奖评选如此大火的残雪,此前为什么鲜为人知?陈小真认为,现在很多人都乐于阅读轻松的东西,这可能是残雪的小说国内读者不够多的原因。“她的小说,每一句话的意思我们读者可以准确无误地把握住。几句话组成一个意象,读者就有点不太清楚在讲什么了。当这种意象不明朗的段落组成一个中篇小说或者是一个长篇小说的时候,读者就开始捣糨糊了,莫名其妙、匪夷所思、不知所云等等感受就纷至沓来了,很多读者半路就不得不放弃阅读,这样就拒绝了大部分的读者。很多人是没有耐心阅读这种需要花非常多脑力的作品的,更可怕的是动脑筋了还想不出个所以然来。”

陈小真自己都说,“说实话,我不敢说我完全读懂了残雪。任何一个轻易说出读懂了残雪的人其实都是值得怀疑的。如果我说我能理解残雪的一些意思的话,那也可能只是其中很小的一部分。”

残雪让陈小真非常佩服和欣赏的是,她天马行空的想象力和陌生化的语言。

“谁也无法预料读她的小说接下来会有什么情节出现,任何情节都在深层叙事逻辑的情理之中却又是表层无法理解的。”“她总可以在平凡中发现和创造全新的个性人物。行为方式的独一无二,语言的独一无二。这是极具残雪特色的写作,任何人都模仿不来,而且是前无古人,后无来者的叙述。”

残雪本身的经历也很励志,引发网友转发

残雪本名邓小华,1953年生于长沙,是著名哲学家邓晓芒的妹妹。

她本身的经历就很励志,只有小学学历,17岁开始参加工作,先后做过铣工、装配工、赤脚医生、个体裁缝,但却通过业余文学创作成为作家,堪称励志典型。

17岁在工厂上班时,她就读完了《资本论》。她和哥哥从小爱好哲学,哥哥成了哲学教授,而她用文学来进行思想的实验,进行哲学思考。坚持每天看英文原版的纸质书,读文学经典,比如卡尔维诺、博尔赫斯的作品。

在北京居住多年之后,残雪近年搬家到云南,继续生活和写作。30多年来一直过着单调刻板的文学生活——七点钟准时起床,九点钟开始阅读和写作,一个半小时。下午两点钟开始阅读和写作,也是一个半小时。这期间她写的是哲学书。锻炼以及晚餐后,她进入一个小时的小说创作时间,之后是英语学习时间。

邓晓芒教授曾在他们兄妹二人合著的《于天上看见深渊》一书的跋中,详细讲述了妹妹残雪的成长经历,这一文章,在此次残雪走红时,被网友广泛转载。诺奖公布前,楚天都市报记者也联系上了残雪的哥哥邓晓芒教授,他表示,“还没有得奖,不好说什么”。而网上公布的一段采访残雪的录音说,大家对诺贝尔奖的关注度太高了,还没有得奖,就都跑来找她,她对自己的写作是自信的,但离诺贝尔奖还差得很远,这次应该不会得,说不定过些年有机会,要等读者积累到足够多的时候。

来源:楚天都市报

编辑:孙亚莉

终审:吴志军 魏保东

请输入验证码